宮崎西部不動産の飯干です。今回は「がけ条例」が原因で発生したトラブルの実話です。とてもレアなケースといえますが、同様の立地条件の土地であれば誰にでもおこりうる怖いお話です。

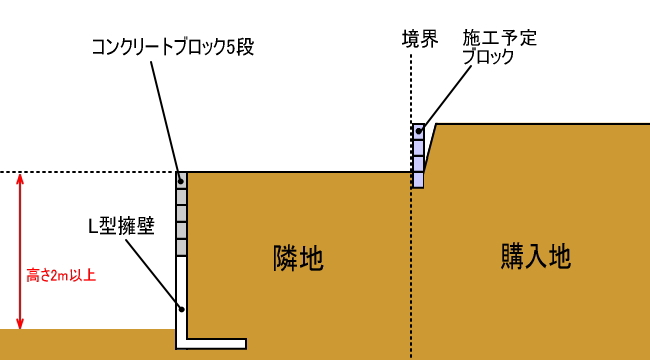

ある住宅用地を仲介したのですが、境界も確定しており、住宅の建築も問題なく行える物件でした。隣接地との高低差があり、境界ブロックの施工が必要でしたが、その分の予算も組んでいたので、このまま着工に入る予定でいました。

ところが隣接の土地の擁壁について、次の問題が発覚しました。

①土地所有者が土木会社に依頼して高さ2mを超える擁壁を無許可で施工している。

②土木会社は高さ2mを超える擁壁は、建築確認申請が必要なことを知らなかった。

③L型擁壁の上に積む土留めのコンクリートブロックは2段までしか認められない。

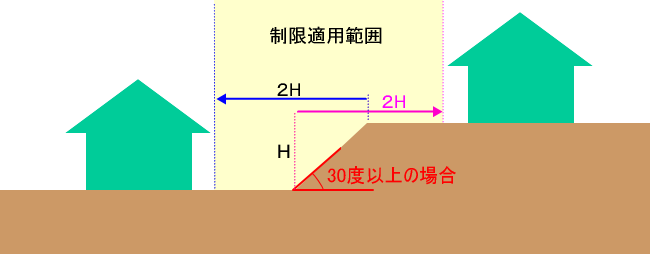

建築基準法では、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地で、高さ2メートルを超えるものを「がけ」といいます。

がけの上に建てる場合はがけの下端、下に建てる場合はがけの上端、それぞれ「がけの高さから2倍以上」の距離を空けなければいけません。

つまり、隣接の土地は住宅の建築は不可。駐車場などにしか利用できない土地でした。

ところが、他の不動産業者が、隣接土地を住宅用地として仲介してしまったのです。住宅会社からの指摘で「がけ条例」の概要を知り、関係者全員で話し合いを行うことになりました。

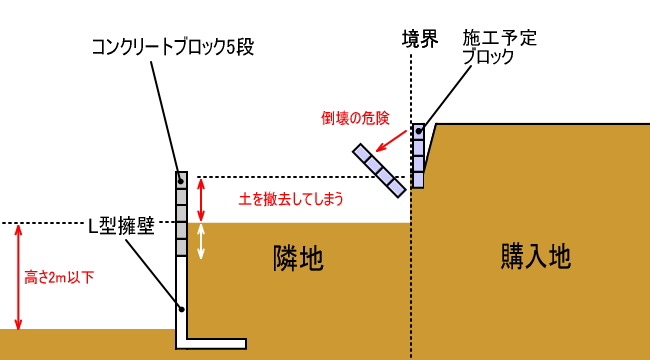

この関係者の中には、建築確認申請を出さずに2mを超える擁壁を施工してしまった土木業者もいたのですが、こちらの承諾も無いまま、がけ条例を回避する為に先走って土地を勝手に掘り下げてしまいました。

擁壁の高さを2m以下にし、土留めのブロックも2段に抑えたことで隣接地の「がけ条例」は回避できました。

しかし、購入地と隣接地との高低差は1.3mを超えてしまい、私の仲介したお客様は予定していたコンクリートブロックでは許可が出ない為に、L型擁壁を施工しなければならなくなりました。

さて、この差額は誰が負担すべきでしょうか?

造成を行った地主でしょうか?

がけ条例を知らず、建築確認申請を行わなかった土木会社でしょうか?

同じく何も知らずに隣接土地を仲介してしまった不動産業者でしょうか?

ただ、一つ確実に言えることは・・・

購入地と隣接地、双方の買主様は何一つ悪くありません。

その道のプロであるはずの業者達が、無知が故に関係者全員を巻き込んでしまった。

その責任は非常に重いものと考えます。

実はこの問題が解決したとしても、隣接地の擁壁については責任を負わなければならない人がいます。

それは、住宅会社の建物の建築確認申請を行う建築士です。

建築士は確認申請書に未確認申請の擁壁の安全性について記載しなければなりません。

つまり、施工に問題があり擁壁が崩れてしまった場合などは、安全性を説いた建築士に責任が行く可能性があるのです。その為、未確認申請の擁壁の土地を極力避ける住宅会社も増えてきました。

本件については最終的に、既製のL型擁壁ではなく、現場打ち(木製や鉄製の型枠を組み、鉄筋を組み込み型枠の中にコンクリートを打設し固めること)でコストを削減し、関係者が納得の行く費用負担の割合で別の土木業者に工事を依頼することになりました。

段差のある土地で建築を検討する際は、隣接地の擁壁や境界ブロックの施工状態にも注意が必要です。